西洋史にも国際情勢にも疎い私は今欧州で起っていることを戦争といってよいのか、何といってよいのかわからない。けれども何か前近代を思わせるような人間の原始的な暴力に傷ましさを覚える。テクノロジーが進歩してもそれを扱うヒトの構造は昔と比べて全く変わっていないのかもしれない。

今回の事にかぎらず人間の世界を定期的に襲う不条理な感情の暴発の背景には、文明生活によって絶えず生じる余剰エネルギーの鬱積と、抑圧され行き場を失った性の欲求があることは見逃せない。

夫婦喧嘩から始まり車内暴力も戦争行為も、その要因を辿っていくと人間の生理と、生理に随伴して動く感情の問題に突き当たる。高等教育を受けた人がどんなに高尚な理屈を打ち立てても、その理性は最初に在った感情や生理的な要求の下位におかれて働いていることは否定しがたい事実である。

だから精神活動と不即不離の関係にある体の理解を深め、これと理性を親和的に統合させていく方法を学ばない限り、人間の世界はいつも予期せぬタイミングでふわっと荒んでしまう。

侵略という行為は自己の威勢を拡大しようとするものだが、そもそもが自己を拡大し威を示そうというのは生き物の原始的な生存欲求の一つである。

高度な教育を敷いているはずの「いわゆる」先進国においてなお然りなのだから、人間と言えど頭の中に道徳を教え込むだけで本能の活動を抑えることがむずかしいことは明らかである。

こうした現実を見るにつけ、人間がどれほど理屈や身なりで着飾ったところで、やはり自然の動物の一種であったことを忘れる訳にはいかない。

そして生態系の中で人間が増え過ぎたために自我の境界線が狭まり、そのために自分のことしか考えられなくなってきたのだすれば、それもまた増え過ぎた種が縮小へ向かう自然のリズム、淘汰の働きとみるべきかもしれない。

ネズミなどは一定区域内で増え過ぎると次第にオスがオスを、メスはメスを追い始めるそうである。人間にもこれと似たような傾向が起こっているけれども、ネズミの場合はそれでもさらに数が増え続けるとやがては食物を求めて大移動の果てに河川などに飛び込んで死んでしまう地走り現象というのが認められている。

人間も太古の時代は食料を求め移動の末に消滅することがあったらしいが、食料自給力が向上してからは特定の地域に定住し、人間の増え過ぎた所には決まって疫病が流行るようになった。ペストなどがその典型と言えるが、こうした伝染病の間隙には自然発生的に戦争が起こってくる。

現在のごとく生態系の中で人間の比率がこれほど増大しながらも梅毒もエイズも抑え込み、肺炎の蔓延防止に奔走するとなると、鬱積したフラストレーションの流れ着く先が大規模自壊現象としての戦争にいたるのは自然の生理現象と見るべきではなかろうか。悲痛な現実だけれども、人間からこうした「生理機構」を完全に排除することはできない。

一方で遠く離れた地域で起こった戦争の知らせを聞いて胸を痛めるのも、やはり人間に息づく原始の心によるものではないだろうか。自己保存と種族保存という本能の根源的な二つの要求の中には破壊の要素もあれば建設と愛護の要素もある。

だから自然界には弱肉強食などと言われる峻烈な競争原理があるかと思えば、次代を担う若い芽を互いに庇い育もうという太母(グレートマザー)の心もある。この力があってこそ人間も今日まで繁栄を保ってきたことは否めない。

言わばこうした他の生命を自己の延長として感じる、意識以前の「つながり」のようのなものが文字通り生物の生命線ではないだろうか。これに因んでアダム・スミスの主張した、「礼節」に先んじて要求される「共感(fellow feeling)」という概念を思い出したが、どこか通底するものを感じる。

とかく競争原理だけが強調されやすい近代資本主義の出発点において、過当競争による不幸な敗者や被害者を生み出さないために、個々人の内的良心に基づいた他者への配慮や道義の重要性を強調している視点は興味深い。

経済活動においてもこうした共同体としてのつながり感が意識されることで、互助的で永続的なコミュニティが形成されることは想像に難くない。

人間にとってこういう漠とした「つながり」がいつのまにか希薄になり、個人の孤立を生んだメカニズムは、科学を産み落とした近代文明における最大の陥穽ではないだろうか。

地球を飛び出して火星まで行くことも、また核爆弾を作ることも進歩には違いないが、むしろ人間同士の意識以前のつながりをより強固に、豊かにすることを考える方が、これからの世界に希求される人間の進歩であり深化のように思う。

近代科学文明はこれまでなかったような大規模な戦争を生む一方で、戦争開始の一報を聞くや株式のレートに噛り付いている、などというのも文明国の持つひとつの側面である。

他所の国の不幸を偲んで経済活動まで放棄する必要はないけれども、上記のような行為の中にもやはり心の「つながり」の希薄さを感じる。

人間は互いを理解するために言語を基礎として理性を発達させてきたと考えられるが、理性の発達に反比例するように言葉以前の気のつながりが退縮しているとしたら、意識の上だけでいくら言葉が飛び交ったところで、温かい心の交流は望めないのではないだろうか。

人間の世の中に繰り返し引き起こされる凄惨な争いの真因は、人間の理性が自我を小さく取り囲んでしまい個々のいのちが孤独感に苛まれているからかもしれないのだ。

整体法というものにわずかでも関わってきた者としては、人間がこうした個人、その中でも自我意識を最小単位とする生命の孤立状態から脱却するための道を開拓したいと願う。

それには人間一人一人が特定のイデオロギーや宗教観、民族などの分化を受ける前の「気」というような漠とした概念、あるいはそうした働きを前提とした生命の根源的な一如感を自覚するより他はないだろう。

このような世界を実現しようとすれば、これまで人間の中にも厳然と存在しながらも否認と排撃の対象でしかなかった「自然」、あるいは「野生」というものをいよいよ不問にしておくことができないのではなかろうか。

だいたい20世紀後半頃からしきりに生態系という概念が叫ばれるようになり、以来人間と外的自然との調和が問われている。これと同様に人間の内にも息づく裡なる自然とも旧交を温め、これを活用するための有機的な身体性を自得する新たな教養の開拓が必要だろう。

体制の変革というものは個人の改革を無視しては成し得ない。だからこそ「一人の人間を育てる」ということは今後ますます重要性を帯びてくるだろうし、幼児教育や胎教に関しても整体法の保有する知恵は、より高度な次元で共有されるべきだと私は考える。

そしてそれは学術や学問と呼ばれる知識の分野に収まるものではなく、修養とか修身、修行などと表現される、知識・人格・身体性などを合一させたホリスティックな教養体系でなければならない。

高度なテクノロジーによって人間だけが異常なパワーとスピードを手にしてしまった今だからこそ、一人一人が身体を自我に統合し、積極的に「自己を治める」高次の身体性が希求されている。

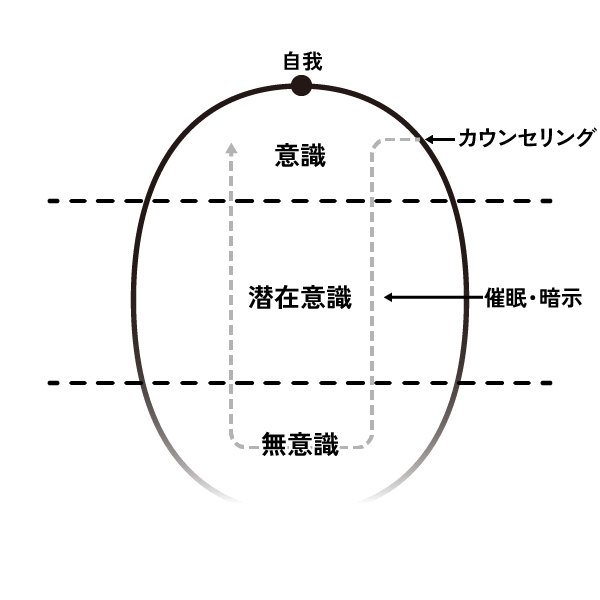

ここに至って、人間において外界を変えようとする努力は依然有効だが、それ以上に意識を積極的に静め、無意識による裡なる自然秩序を回復し身体を必然的に整えていく態度こそ、現代人に課せられた使命であるように思う。

これはたましいの救済と全人的教育を担う宗教という分野においてなお適用されるべきであろう。これにより、今まで個々の地方性や時代性故に互いの普遍性を否定し、紛争の火種となってきた宗教の負の面を払拭する可能性も生じてくる。

頭で作った観念ではなく、今ここで確かに「感覚される事実」から出発し直すことで、これまでの地域性と時代性という枷から自由となった本来の宗教、すなわち普く人間を律し、恒久的な安らぎ(涅槃)へ導かんとする普遍的宗教としての姿も自ずとそこに現れるのではないだろうか。

しかしながら学問は文字や数式によって伝えることができるけれども、上記のような身体を伴った教養というものは一代ごとに元に還って、ゼロに戻ってしまうのだから悩ましい。

また感性や情といった自他の生命を支える上で重要な心の働きはデジタルで画一的に学ぶことはできないものである。これらのものは親はもちろん、その他の保護者や養育者という立場にある、周囲の大人たちの熱意や愛情によって有機的に育まれるものである。

もちろんこういった心が人間の世の中から全くなくなってしまうこともないだろうが、科学や学術を主体とする知的教育(知育)の普及に反して、こうした生活上の利害得失と直接関係のないような心身の教育—徳育と、本来の体育―の成果はどこか捉えどころがなく、成否の判断もつきにくい。

この点については近年になって「非認知能力」という言葉が生まれるなど、数値化できない子どもの能力が注目を浴びるようになってきたことは、戦後教育に対する反省が生んだ一つの転機とも考えられる。

こうした視覚化しずらい問題に対して体制側が概念化して「画一的に取り組む」という姿勢に対して私は慎重な見方を支持するけれども、戦後ほとんど等閑視されてきた教育のソフトな面に対して公的な注意と関心が向けられたのはやはり進歩と見做すべきだろう。

このような傾向にあいまって、人間の情緒や感性の全き発育のために母胎内の十ヶ月に行われる豊かなコミュニケーションがいかに大切なことか。また産まれてからの十三ヶ月間に育まれる潜在意識の作用などについても、広く認知されるようになるかもしれない。

こうした世の中の動きにも目を配りつつ、整体法の世界は独自の視点を保ちながら研究の手を緩めてはならないと思う。整体指導者にとっては「生きている個人の体に向き合う」行為は貴重な臨床の知の生産点であることに変わりはない。

一方でここで得られた知恵を、内輪にしか理解できない体験知と決め込んで、公開し理解を求める努力を拒否してはならないと思う。現場で得られた事実を冷静に解析し、客観性や論理性を付与して広く開示しようという気持ちはあってしかるべきだ。

野口先生の生み出した整体法が今日まで良質な支持層を保ち続けてきた要因として、膨大な臨床例によって得られた事実の集積もさることながら、それを表わす際の高い論理性と平明な表現力を無視することはできないのである。私からすると大変高度であり難しいことだけれども、これからも微力なりにできることをやっていきたいとは思っている。