心理学者の河合隼雄さんはカウンセラーの態度の理想の一つとして、「何もしないということに全力を挙げる」という言葉を残している。

カウンセリングの現場では、カウンセラーが教育的なアドバイスや助言を与えた場合よりも、クライエントの悩みを深く共有しながらも、「何もしないで自然の変化を待ったとき」の方がより豊かな結果にむすび付くことを度々経験されたためである。

このような心理療法の技法、とも言い難いような技法のことを、自らの著書『心理療法序説』の中で「自然(じねん)モデル」と名付けている。

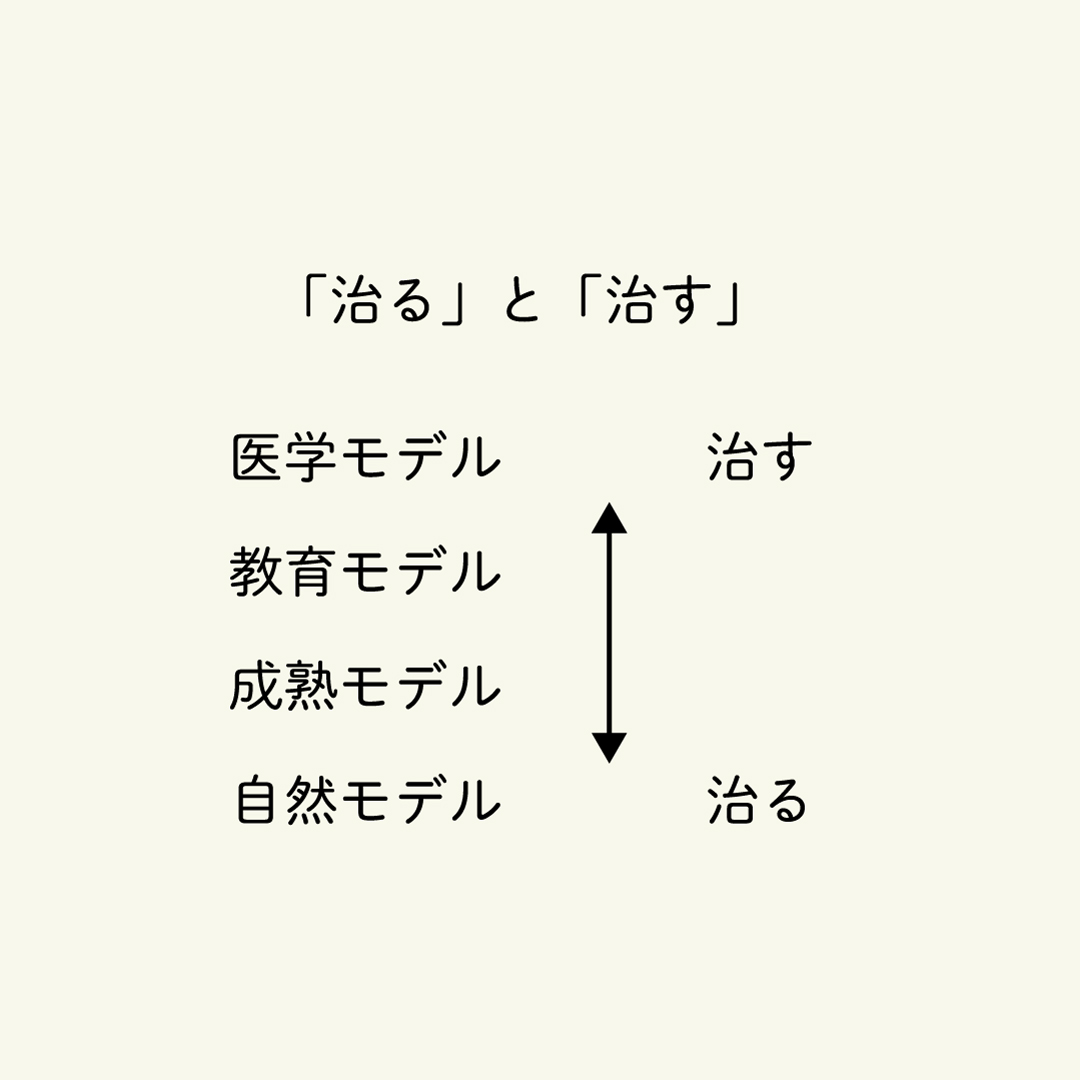

前掲書の中に上のような図が示され、下に行くほど治療者の役割が薄まり、患者(クライエント)の意志や努力が要求されるようになる。そして自然モデルに至ると患者、治療者(クライエント、カウンセラー)としての役目や関係性も消失し、「目に見えない何か」に一切を任せるという宗教的な態度に近づくのだという。

もともと日本には「果報は寝て待て」とか「棚からぼたもち」など、ぼんやりしていたら思わぬ僥倖に巡り合った、といった類のことわざがいくつもある。これは昔の日本人が自然(じねん)であることの恩恵を。生活の知恵的に理解していたからではないだろうか。

これに反して近年は「科学的根拠」が強調される風潮のせいか、効率化や合理性にこだわり過ぎて身動きが取れなくなってしまっていることが多いように思える。

もちろん「人事を尽くして天命を待つ」と古語にもあるように、目の前に置かれた自分の務めを誠実に果たしていくことは大切である。しかしながら物事の全体が円滑に進んでいくためにはこれだけでは不十分であって、やはり「自然の流れ」という目に見えない大きな力による面を無視することはできない。

冒頭の「何もしないことに全力を挙げる」という言葉は、その目に見えない大きな力を最大限に活用するための積極性と受動性を兼ね備えた態度ともいえる。

一方で、野口整体の方では健康に至る方法の一つに「ポカンとして体の要求に任せる」などといって、やはり「自然(じねん)」の力を活用する態度を重んじている。

活元運動も一見すると非合理で前近代的な迷信のようにも思われがちだが、上に述べたような背景をよく理解すると、心理療法の「自然(じねん)モデル」とも相通じる、古今不易の「合理的な」運動であることが理解されるだろう。

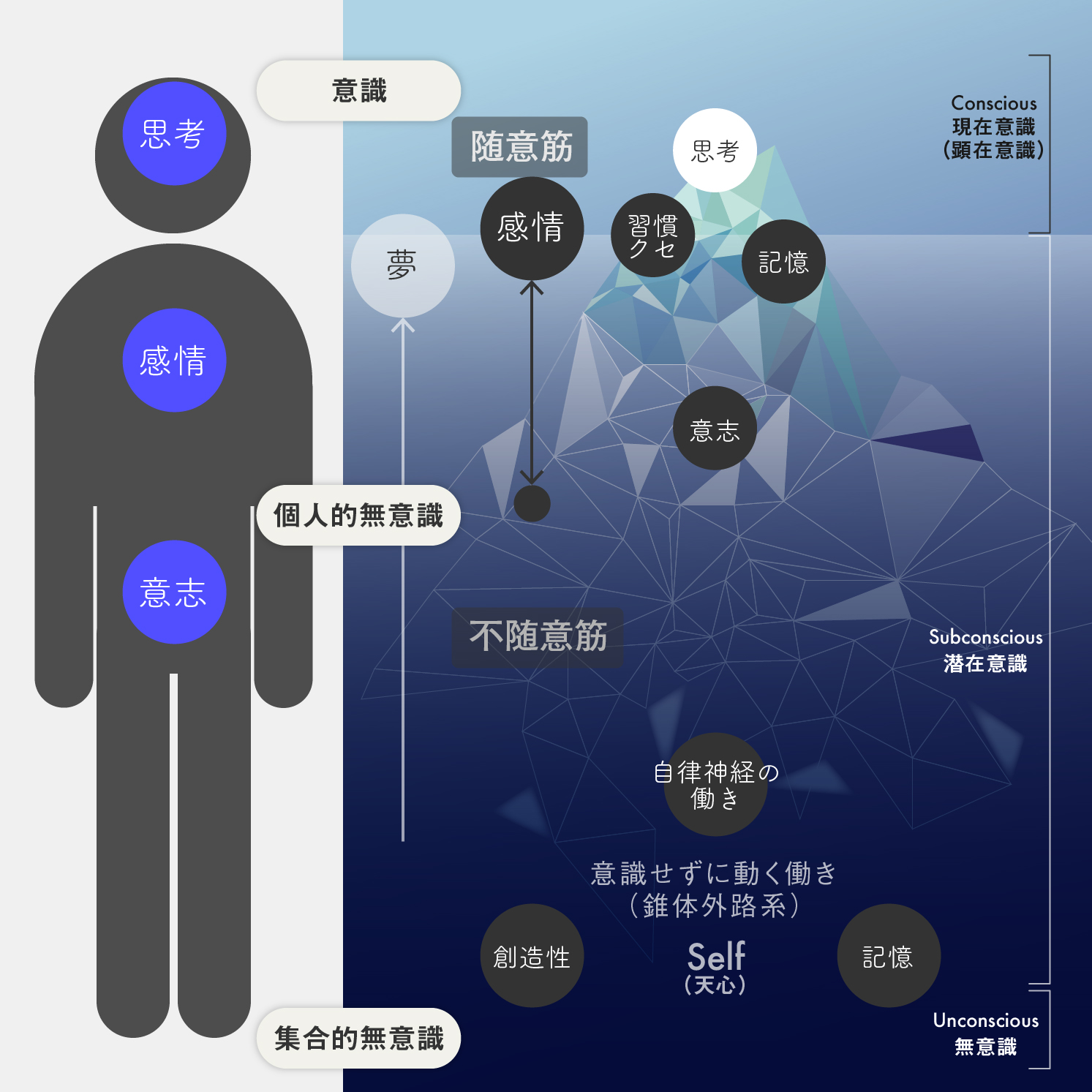

心理療法では身体について言及されることはさほどないが、整体法では頭をポカンとさせることは身体全体の条件に支えられた無垢なる精神状態であると捉えている。

整体操法が必要なのもそのためで、全身の筋がゆるんでこないと頭の働きは休まらない。つまり体に凝りがあるうちは「ポカーン」とならないのである。

何であれ、アプローチの仕方が違うだけで生命の最良の状態を自然(じねん)とする考え方は同じである。

一般的な教育現場や治療、臨床の現場において、このような自然(じねん)の果している役割は見えづらい。加えて数値化に代表されるような、可視化や見える化を重視する現代においてはなおさら死角になりやすいのだが、一度この力に目覚めた人は自分自身が見えない大きな流れと繋がりうる可能性に満ちた存在であることが自覚されるだろう。

この自然モデルの具体的な方法論が整体における「愉気」や「活元運動」ともいえる。どちらも効果を疑う人ほど潜在的な需要はある。いずれも努力して身に着けるものではなく、心の目が開らかれると自ずからそのようになっていく。自然はいつも生命と共にあるのだ。